법무부가 전자발찌를 현재보다 더 작고 가볍게 만드는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

일부에서는 과도한 편의 조치라는 주장이 제기돼 논란이 예상된다.

17일 법조계에 따르면 법무부는 현재 관리 중인 전자발찌의 기능 및 외형 개선에 나선다.

노후화와 부착대상자 증가에 대비하고 보다 안정적인 전자감독 등을 위해서다.

정확한 위치정보 시스템 구축을 위해서는 위성기술을 활용할 계획이다.

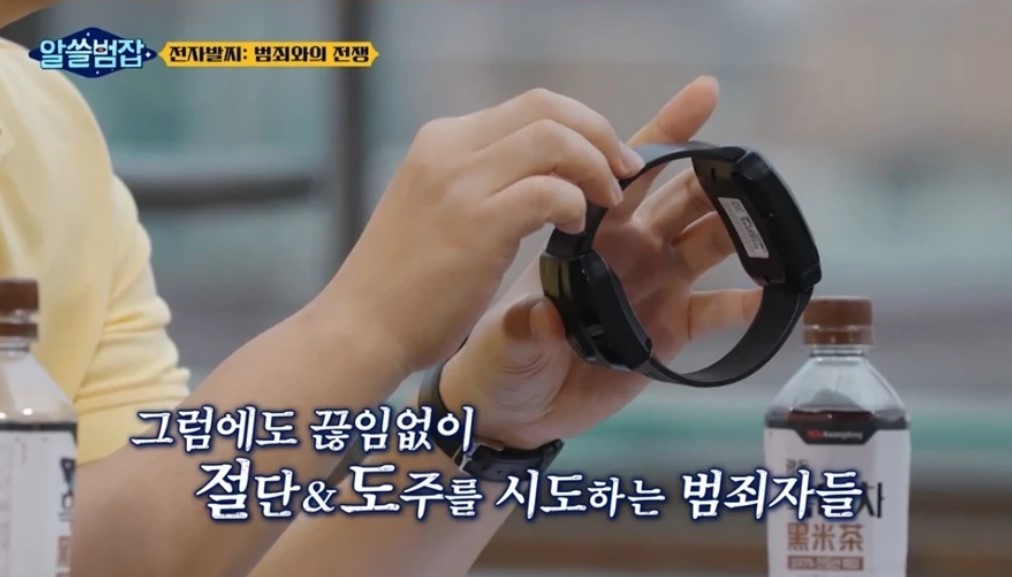

꾸준히 발생하는 전자발찌 훼손은 스트랩(끈) 소재를 바꿔 대처한다.

지금은 플라스틱의 일종인 우레탄 소재로 제작됐는데, 강철 스트랩과 훼손 감지 센서가 내장돼 있다.

마음만 먹으면 굳이 절단기를 사용하지 않더라도 잘리기 때문에 훼손하는 사례가 종종 발생했기 때문이다.

무엇보다 눈에 띄는 건 부착자의 불편을 고려한 외형 개선이다.

현재 사용 중인 일체형 전자발찌는 이전의 휴대용 추적장치와 부착장치 기능을 결합해 크기와 무게가 늘어났다.

부착자들의 불만이 지속해서 제기되자 이를 개선하기 위해 작고 가볍게 만들겠다는 취지다.

실제로 부착자 중 “공중목욕탕을 가고 싶다”며 전자발찌를 훼손하거나 “전자발찌가 답답하다”라는 핑계로 재범을 하는 사례가 있었다.

법무부는 전자발찌의 외형 개선을 통해 교화의 걸림돌이었던 착용자에 대한 사회적 낙인 효과까지 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 부분에 대해 다양한 의견이 쏟아지고 있다.

우선 범죄를 저지른 사람의 인권을 과도하게 배려하는 것 아니냐는 지적이다.

전자발찌를 부착자의 편의에 맞춘다면 범죄 충동을 억제하는 효과가 줄어들지 않겠냐는 것이다.

반면 전자발찌 부착의 1차 목적이 위치인 만큼, 착용 자체에 대한 반발심을 줄여 개화를 유도해야 한다는 목소리도 나온다.

전자발찌는 우리나라에 2008년 처음 도입됐다.

이전부터 논의는 있었지만 인권침해 논란으로 곧바로 시행되지 못하던 상황이었다.

2000년대 중반, 강력 성범죄 사건이 잇따라 발생하며 도입하는 쪽으로 사회적 합의가 이뤄졌다.

2021년 5월 기준 전국 전자감독 대상자는 4800여명에 달한다.

통계에 따르면 전자발찌가 도입된 후 성범죄자 재범율은 14.1%(2003~2007년 평균)에서 2.1%(2015~2019년 평균)로 줄었다.